Lou

Dear, Nightmare.

수냑

·

2025-06-05 17:30

작은 불씨가 바닥에 떨어진다. 구둣발이 흰 연기를 짓이기자 불쾌한 냄새가 사그라들었으나 그보다 짙은 그림자가 드리워진다. 루 프림로즈는 어둠 속에서 제 앞에 선 상대의 형태를 덧그리는 동시에 익숙한 상을 떠올린다. 빛 아래에서 진한 올리브색을 띠던 눈동자가 검은 형태를 오르면, 곧 흙탕물과 진배없는 빛깔로 바뀐다. 진부하고 익숙한 이야기는 여기서 끝나지 않는다. 입에서 입으로 전해지며 뒤바뀌는 이야기가 있는가 하면 목적을 위해 이용당한 끝에 원형이 드러나는 이야기가 있다. 그는 이 이야기의 이면을 안다.

"흔한 레퍼토리를 모를 수는 없지, 언제 어디서 뭐가 나올지 모르는 게 '지금의' 우리 삶이니."

시선이 윤곽으로 향하고 보다 멀리, 밝은 곳으로 향한다. 그래봤자 한 사람이 드리운 그림자일 뿐인지라 어둠의 끝은 명확했고 빛은 여전한 자리에 있었다.

"하지만 답이라… 그게 끝이 아닐 텐데, 단순히 '이야기'일 뿐 실제로는 스트레스로 폐사율이 높아지지 않던가?"

"당신의 방식대로라면 그런 환경에 적응하지 못하는 이들은 죽고 말겠지."

'나를 포함해서.' 옅은 웃음소리, 한탄과 같은 숨결 속에 자조적이지만 무겁지 않은 단어가 섞인다.

"사람은 정어리와 다르고, 자아와 이성이 없지도 않아."

"무엇보다 불쾌한 건… 이미 우리는 원하지 않아도 그러고 있지 않나? 따르는 시늉이라도 하고, 납득이 안 가도 받아들이고, 억지로 씹어 삼키면서 하는 일이 있을 텐데."

"지금 라울 보아르네 당신이, 내게 요구하는 것이, 시나리오가 내게 요구하는 것과 뭐가 다르지?"

메슥거림, 울렁임, 익숙한 거부감과 저항감. 루 프림로즈의 인생 중 절반을 갉아먹은 일은 여전히 낯설고, 거북한 곳을 쉴 새 없이 긁어낸다. 아물지 않고 드러난 표면 위로 타인의 행동이 덧씌워지는 건 달갑지 않은 일이라, 저도 모르게 낯이 가라앉는다. 그러나 아주 미세한 표정조차 바깥에 내보이는 순간 제 것인 적이 없었으니, 잠시 제 자리를 벗어났던 근육이 본래의 위치로 돌아온다. 그린 듯한 웃는 낯으로,

"이미 악몽이 반복되는 세상에서 또 다른 악몽은 필요 없는데도…"

"그리고, 난 헤쳐둔 채로 두라고 하지는 않았어. 임무형 전술이라 하면, 나보다 당신이 더 잘 알겠지.“

좁은 틈을 반보 벌려 약간이나마 벗어난다. 분명 헌터들이 그렇게 말끔한 존재는 아닐 텐데, 이질적으로 단정한 옷은 쉬이 손대기 어렵다. 거친 일에 어울리지 않는 밝은 빛의 정장은 대비를 더하고 어둠을 강하게 만든다. 그 위로 방금 전과 같이, 그러나 아까와는 다르게 단단한 손이 얹어진다.

작은 불씨가 바닥에 떨어진다. 구둣발이 흰 연기를 짓이기자 불쾌한 냄새가 사그라들었으나 그보다 짙은 그림자가 드리워진다. 루 프림로즈는 어둠 속에서 제 앞에 선 상대의 형태를 덧그리는 동시에 익숙한 상을 떠올린다. 빛 아래에서 진한 올리브색을 띠던 눈동자가 검은 형태를 오르면, 곧 흙탕물과 진배없는 빛깔로 바뀐다. 진부하고 익숙한 이야기는 여기서 끝나지 않는다. 입에서 입으로 전해지며 뒤바뀌는 이야기가 있는가 하면 목적을 위해 이용당한 끝에 원형이 드러나는 이야기가 있다. 그는 이 이야기의 이면을 안다.

"흔한 레퍼토리를 모를 수는 없지, 언제 어디서 뭐가 나올지 모르는 게 '지금의' 우리 삶이니."

시선이 윤곽으로 향하고 보다 멀리, 밝은 곳으로 향한다. 그래봤자 한 사람이 드리운 그림자일 뿐인지라 어둠의 끝은 명확했고 빛은 여전한 자리에 있었다.

"하지만 답이라… 그게 끝이 아닐 텐데, 단순히 '이야기'일 뿐 실제로는 스트레스로 폐사율이 높아지지 않던가?"

"당신의 방식대로라면 그런 환경에 적응하지 못하는 이들은 죽고 말겠지."

'나를 포함해서.' 옅은 웃음소리, 한탄과 같은 숨결 속에 자조적이지만 무겁지 않은 단어가 섞인다.

"사람은 정어리와 다르고, 자아와 이성이 없지도 않아."

"무엇보다 불쾌한 건… 이미 우리는 원하지 않아도 그러고 있지 않나? 따르는 시늉이라도 하고, 납득이 안 가도 받아들이고, 억지로 씹어 삼키면서 하는 일이 있을 텐데."

"지금 라울 보아르네 당신이, 내게 요구하는 것이, 시나리오가 내게 요구하는 것과 뭐가 다르지?"

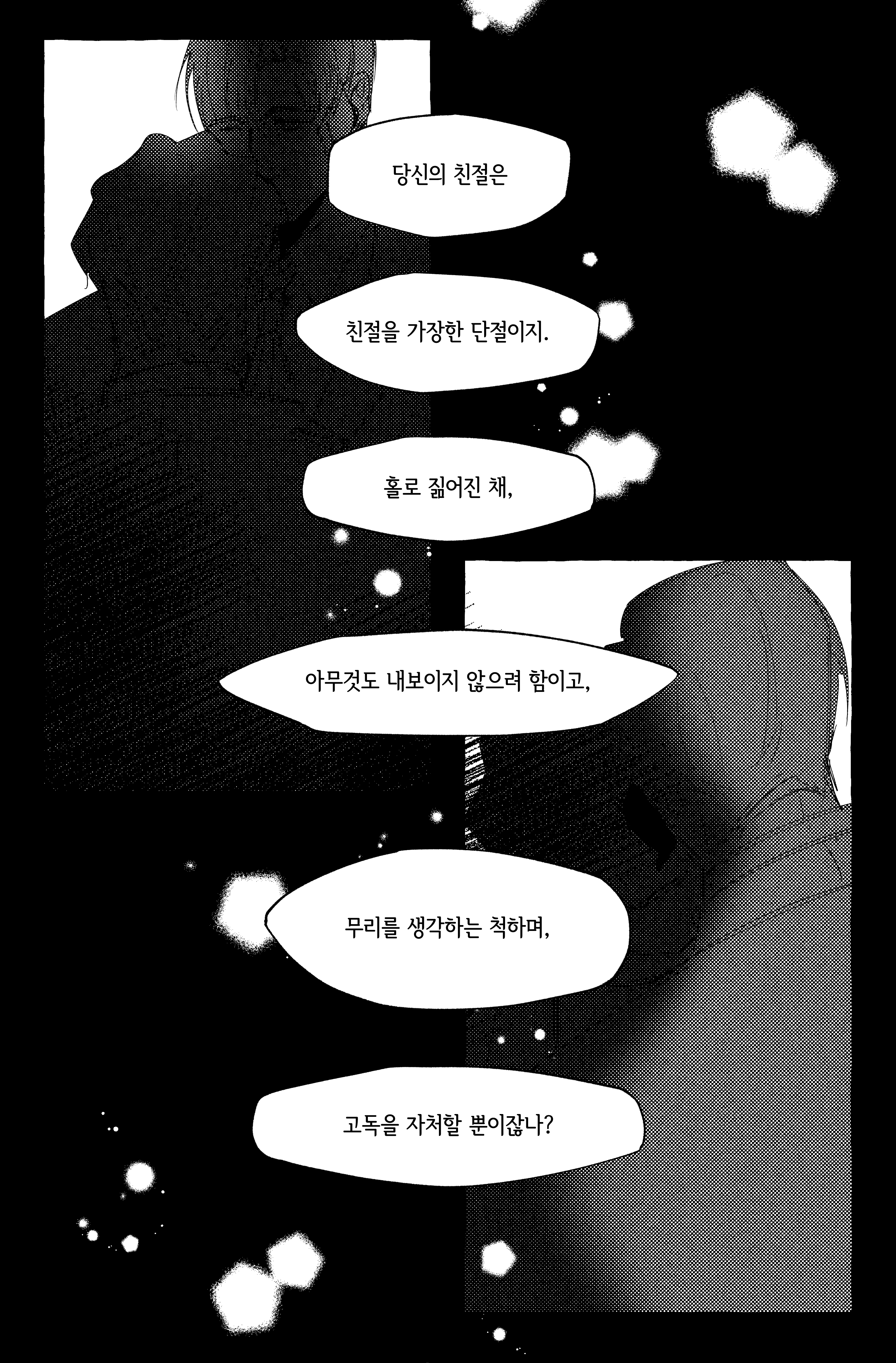

메슥거림, 울렁임, 익숙한 거부감과 저항감. 루 프림로즈의 인생 중 절반을 갉아먹은 일은 여전히 낯설고, 거북한 곳을 쉴 새 없이 긁어낸다. 아물지 않고 드러난 표면 위로 타인의 행동이 덧씌워지는 건 달갑지 않은 일이라, 저도 모르게 낯이 가라앉는다. 그러나 아주 미세한 표정조차 바깥에 내보이는 순간 제 것인 적이 없었으니, 잠시 제 자리를 벗어났던 근육이 본래의 위치로 돌아온다. 그린 듯한 웃는 낯으로,

"이미 악몽이 반복되는 세상에서 또 다른 악몽은 필요 없는데도…"

"그리고, 난 헤쳐둔 채로 두라고 하지는 않았어. 임무형 전술이라 하면, 나보다 당신이 더 잘 알겠지.“

좁은 틈을 반보 벌려 약간이나마 벗어난다. 분명 헌터들이 그렇게 말끔한 존재는 아닐 텐데, 이질적으로 단정한 옷은 쉬이 손대기 어렵다. 거친 일에 어울리지 않는 밝은 빛의 정장은 대비를 더하고 어둠을 강하게 만든다. 그 위로 방금 전과 같이, 그러나 아까와는 다르게 단단한 손이 얹어진다.

"하하, 이렇게 보니 당신과 당신 헌터명. 정말 안 어울리는군."

"아니, 어쩌면 잘 어울리는 건가?“

저만큼 공고하게 다져진 일면이 하루아침에 생겨났을 리는 없으니, 그는 껄끄러운 벽 너머를 가늠한다. 무지한 이상 어둠에 불과한 어떤 삶과 궤적을.

"마지막으로 두 마디만 더 하지."

"하나는 충고, 어떤 자신감으로 '알아서 해결되게 해준다.'는 말을 입에 담나. 그런 말을 하고 실패했을 때 쏟아지는 책임과 원망을 어찌 감당하시려고, 나는 당신에게 그런 걸 나눠줄 생각이 없어."

"둘은 제안, 당신 방식과 내 방식이 공존할 수 없는 것도 아니지 않나? 가늠하고 통솔하느니, 나를 그냥 열외시켜. 이미 죽어버린 취급 하든가. 그런다고 해도, 적어도 나쁜 방향으로 움직이지는 않을 거야."

"하하, 이렇게 보니 당신과 당신 헌터명. 정말 안 어울리는군."

"아니, 어쩌면 잘 어울리는 건가?“

저만큼 공고하게 다져진 일면이 하루아침에 생겨났을 리는 없으니, 그는 껄끄러운 벽 너머를 가늠한다. 무지한 이상 어둠에 불과한 어떤 삶과 궤적을.

"마지막으로 두 마디만 더 하지."

"하나는 충고, 어떤 자신감으로 '알아서 해결되게 해준다.'는 말을 입에 담나. 그런 말을 하고 실패했을 때 쏟아지는 책임과 원망을 어찌 감당하시려고, 나는 당신에게 그런 걸 나눠줄 생각이 없어."

"둘은 제안, 당신 방식과 내 방식이 공존할 수 없는 것도 아니지 않나? 가늠하고 통솔하느니, 나를 그냥 열외시켜. 이미 죽어버린 취급 하든가. 그런다고 해도, 적어도 나쁜 방향으로 움직이지는 않을 거야."

×

❮

![]() ❯

❯